针对机器换人带来的社会影响,赞成和反对的两派一直争论不休,这个争论在全世界范围内都在进行,相关的研究报告和数据也正在支持着这些观点。就像在工业革命开始之际,卢迪特等运动的起因是英国担心纺织部门的劳动力流离失所,很多人现在对机器换人的担忧最主要的原因也是失业,就像历史上最着名的路德派抗议者摧毁了他们在工作中使用的机器,以保障工人就业,他们的理由是,如果自动化能够使工厂的产出翻番,翻三番或翻两番,那么经济将需要现有劳动力的一半,三分之一,四分之一,但历史告诉我们,机器生产是工厂发展的必然,经济却没有因此而衰退。 为什么我们要坚定不移支持机器换人,美国长达27年的机器换人历程,或许就多角度揭开了机器换人背后的真相。 机器换人对美国带来哪些影响? 在美国的许多地区,过去几十年来,机器人一直在取代工人。但在2007年至2009年,因为经济大萧条开始,机器换人有所放缓。大萧条是美国住房市场崩溃和全球金融危机之后的经济衰退,在大萧条开始后,经济复苏需求使得人力成本骤降,复苏的新行业挽救了许多人的工作,并减缓了美国的自动化速度,使得2007年经济危机开始后,机器人的使用强度开始急剧下降甚至几乎停滞,但奇怪的是,到2009年以后,美国全国范围内的机器人强度却又开始陡然上升并在随后继续不断提升。 一份世界基金会的报告研究了这段时间的实际情况,并估计了2009年至2017年大萧条后自动化程度不断提高的影响,他们得到的数据结果显示,在这段时期内,美国工业机器人的使用量增加了一倍以上,但就业率没有因此受到影响,产业效率却因此而得到了提升,美国经济开始得到恢复。 因为机器换人具备较强的地域性。研究人员绘制了美国262个受影响最严重的大都市地区的机器人强度图,该报告发现,机器人使用强度最高的前十名地区都处于中西部各州,在10年来这些地方始终拥有极其高的机器人强度,这些地区的数据通常至少是所有其他地区强度的两倍,但失业率却没有受到什么影响。

这是什么原因呢?报告认为,在这个时间段,机器人尚未带来许多人所担忧的可怕全国性影响,究其原因,是因为机器换人的影响会因工人群体而异,和地区和行业也有很大关系。具体体现在机器换人的主体往往是美国中西部制造业受教育程度较低的人群,因此在2007年大萧条来临后,年轻的工人最先以高的速度失业,他们往往是受过较少教育的男性和受教育程度较低的成年女性,同时,在中西部的制造业中,机器人也大大降低了受过良好教育的年轻男女的工资,但是这一状况迅速被流转。 报告撰写人爱德华布劳斯坦学院的公共政策教授威廉·罗杰斯(William Rodgers)说:“在某种意义上,自动化程度的提高显然会淘汰懒惰者和职业失败者,即中西部地区那些年轻、受教育程度较低的制造业工人,尤其是这些行业中年轻的少数族裔工人,他们都为机器换人付出了很大代价。” 但罗杰斯也认为,虽然企业为了提升效率不断采取机器换人,但是因为政府在这段时间内出台了强力的经济拉动手段,在庞大的经济复苏需求拉动下,各行各业迎来爆发高潮,因此,强烈的经济复苏需求掩盖了对中西部制造业工人工资和工作的一些不利影响,因为就业的紧迫性促使了这批最早失业群体的开始自发就业转移,同时非常多因为机器人提升效率的新产业产生了更大的就业需求,即使没有如此强劲的复苏,采用机器人的新行业也带来比他们更多的工作岗位。

法新社为此就在报道中曾提到,预计到2030年,机器人将在全球范围内带来约2000万个新的制造工作,同时又会提高整体经济产出。因此机器换人带来的社会动荡并不大。赫尔德里希劳动力发展中心经济学研究报告也表示,“这些大萧条复苏后的行业不仅使用的机器人数量最多,而且招纳的机器人维护人员也增长最快。” 数据显示,自2009年以来,美国人均机器人占有率的数量就增加了一倍以上,从每千名工人0.813到每千名工人1.974。这意味着这些失业的群体开始尝试集中到以机器人产业为中心的相关行业中去。这项研究结果也表明,在机器人发展的阶段和步伐以及适当的经济条件下,一些没有大学学历的工人开始从机器人化中受益,因为这变相促使了他们的自我行业升级。 这一认知得到了非常多权威机构的认可,根据圣路易斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of St.Louis)的研究指出,在过去的二十年中,机器人在美国制造业中的使用总量已增长了两倍多,并且在世界其他地区已翻了一番,机器人取代了许多类别的工人,这些原有工人开始向着与机器人相关的方向和类似行业转变。而且,机器换人过程中,不仅仅是劳动者工作性质发生了变化,自动化流程和效率也因此在升级。据分析,机器人也已经侵蚀了一定数量的中级“中等技能”职业,而对高级技能和低技能职位的占有份额也在增加。 机器换人是一个经济学问题 同时,该报告发现机器换人对许多行业起到了根本性变革,加快了全球经济流转。 工业机器人最初的发展,本质上是人类为了提高良品率以及单位产出效率而研发的一种设备。在美国,四个制造业占机器人的70%:汽车制造商(使用中的机器人占38%),电子产品(占15%),塑料和化学工业(占10%)和金属制造商(占7%)。其中汽车行业机器人的普及率最高,也受到机器换人影响最深,这些行业因为单品类,销量大,因此零部件的标准化要求高,而机器换人对于效率得到了显着性提升。

但汽车行业机器换人,美国最先开始,但在2007年被法国赶超,随后法国一直位居首位,其次才是美国和德国。法国汽车制造业采用机器人的密度为每千名工人148个机器人,而美国为136个,而意大利和德国则使用约120个机器人。波士顿大学经济学助理教授Pascual Restrepo博士发表在《政治经济学》杂志的报告解释了这一现象:“法国以及西班牙,英国和瑞典等国的平均水平在1990年代末和2000年代初都领先于美国,但在最近十年中,美国已经超过了这些国家,这一切从1993年开始,但一直到2007年,美国陷入了对于机器换人的犹豫,于是美国再次被赶超。” 这一现象的出现在于美国机器换人产业集群的优势消失。“即使美国是技术上非常先进的经济体,但就工业机器人的生产、使用和创新而言,是一个需要持续性探索的过程,2年的停滞使得它仍落后于许多其他发达经济体,”麻省理工学院的经济学家达伦·阿斯莫格卢(Daron Acemoglu)分析了机器人在美国大陆722个通勤区中的影响表示,因为在美国的密集使用机器人行业存在很大的地域差异,因此一旦停滞,某片地区产业集群的优势可能就因此丧失殆尽。 鉴于机器人发展部署集中在中西部地区的趋势,美国在2007年受影响最大的就是汽车行业,因为密歇根州的机器人集中度最高,在底特律,兰辛和萨吉诺的上下游产业就业受到的影响最大。“不同的行业在美国不同的地方有不同的足迹,” Acemoglu指出。“机器人问题最明显的地方是底特律。无论汽车制造业发生什么,对底特律地区的影响都比其他地方要大得多。” 研究人员结合了IFR的数据后发现,在这些区域中,用机器换人使得每个机器人在本地平均替换约3.3个工作,但是,因为产业集群效应,在制造业中增加机器人可以通过降低商品成本等方式使该国其他行业和其他地区的人们受益,这些国家获得的整体的经济利益往往会更高。例如采取机器人将挡风玻璃安装在德国梅赛德斯奔驰A级轿车上,这将在价格等方面为企业带来更多的竞争优势,促使本土或者其他国家的消费者产生购买,这一个个小的改变或许就能够加快经济循环的速度。研究人员认为,到2030年,机器换人带来的全球生产率的提高将为全球经济带来5万亿美元的“机器人红利”,机器换人带来更多的是一个经济学的问题。

机器换人阵痛仍在 但美国人也认为,机器换人作为一种生产方式的变革,必然带来不可避免的阵痛。 首先,会对政府造成短时间的就业压力。虽然自动化通常带来的创造就业机会多于其破坏的就业机会,但近年来,这种趋势由于短时间的技能人才缺口,从而导致许多工人失业,从而引发了一定程度上人们的担忧。需要考虑的是,无论机器换人带来的新职业能否最终替代掉传统职业,在未来几十年中,陆续将有多达50%的工人面临因自动化而失业的风险,这种行业不稳定性的波动,对于社会带来的冲击也不容忽视,同时这是一个持续性的过程,需要一些机器换人影响较为严重的城市管理者重视。 其次,部分行业从业者的工资会受到影响。世纪基金会曾发表的题为“ 机器人如何开始影响工人及其工资 ”的报告显示,一旦企业在工作场所使用机器人,将也使大多数人的工资降低了约0.4%。麻省理工学院的经济学家达伦·阿斯莫格卢(Daron Acemoglu)也表示:“我们大多数人首先就能直接发现机器换人带来的负面工资影响,即工人在受影响更严重的地区按实际工资计算正在减少,因为机器人的长期投保比确实比人工更低。”他指出诸如仓库等需要重复功能的工作受到的影响很大,但机器换人趋势的影响放在全国经济大盘运转下被放小了。 第三,美国人认为这将加剧社会不平等加剧的趋势。Acemoglu发现机器人使用行业的自动化与蓝领工人的收入下降之间存在直接的联系。他表示,在美国,尽管机器换人还在继续,但因为机器人的影响因行业和地区而异,因此已经在加剧收入不平等方面的问题。这是因为一部分人不愿意离开家乡,但是年龄和学习能力使得他们无法跟上自动化发展的工作需求,没有许多其他好的就业选择下使得他们只能接受更低的工资。Acemoglu说:“当机器人被添加到制造工厂时,负担落在了低技能和中级技能的工人上。” 第四,使得地区差异化更大。因为根据国家和地区的不同,机器换人的影响也将会不均衡,从全球角度上来看,机器换人也将扩大地区发展不均衡。英国牛津经济研究院的研究认为,由于机器人的崛起而引起的工作流失,不会在世界范围内或在国家内部平均分布。研究指出,由于计算机视觉,语音识别和机器学习的进步速度不同,机器人在全球范围内已经替代了数百万个制造工作,但即使在同一国家,在低技能职业地区的失业率,也是高技能地区的两倍,在不同国家的差异将越来越大。这在自动驾驶汽车、机器人食品制备以及工厂和仓库自动化操作行业中体现的尤为明显。

“在结构化程度较低的社会环境中,需要同情心,创造力或社会智慧的工作很可能会在未来几十年内由人类进行。”法新社一篇报道指出,现阶段机器人还无法完全取代人,但机器人将越来越多地在零售,医疗保健,酒店,运输,建筑和农业等领域发挥作用,这使得这些行业最先开始了变革。作者写道:“自动化将继续在许多先进经济体中推动不同产业地区和行业两极分化,并且随着自动化向服务的普及,这一趋势将加剧。但人类的工作时间也相应减少。” 但是他们警告决策者不要采取行动减慢机器人技术的应用。他们写道:“相反,重点应该是利用机器人技术来帮助脆弱地区的人们为即将到来的重大动荡做好准备。准备并应对自动化的社会影响将是下一个十年的决定性挑战,政府能否建立机器换人的预案和措施更为重要” 变革终会到来 如今,像马云、马斯克这样的许多知名企业高管都相信,我们正处于一场新技术革命的边缘,在未来人工智能(AI)自动化能取代人类当前执行的大多数工作。正如马被机动车辆取代一样,卡车司机也很快就会被自动驾驶汽车所取代,生产用于个人计算机和平板电脑组件的工厂也正在变得高度自动化,富士康已经用机器人代替了60,000名工人。 很多企业走在时代变革的前沿,生产规模加倍可以使产量达到初始规模的两倍以上,随着公司规模的扩大,收益的增加进一步降低了生产成本,提高了竞争力。因此很多企业只会选择更高级的生产方式,而不会因为失业问题而拒绝产能升级,反倒是我们的政客和商业领袖们不再思考进一步提高生产力的好处,而开始讨论如何避免错失生产力繁荣所带来的下一个机会。 麻省理工学院的经济学家戴维·奥特尔(David Autor)也表示,正因为在市场上倒逼下进行的企业升级行为,美国原本在1989年至2007年之间,主要创造就业机会的低薪和高薪工作,受到互联网的影响,一大批人被裁员,但在互联网的新时代全面开启后,互联网也催生了更多就业机会,造就了更多愿意学习和进步的中产阶级。“财富聚集到了聪明人手上。自动化使某些工作岗位的工人流离失所,但是随着时间的推移,工人会重新分配到其他工作岗位。美国等发达经济体20世纪上半叶从农村农业向城市制造业的过渡历史事例都在证明这一点,而下一个从制造业向服务业的过渡历程就正在进行。”David Autor在一篇经济学论文中解释道。 同时,如果人们考虑技术变革对人类社会的另一项有益影响,那就是新技术确实解放了更多人的双手。例如洗碗机,吸尘器,洗衣机和烘干机等日常用品减少了家务负担,并为女性腾出了时间来寻找工作,与1948年的59%相比,2000年的劳动力参与率为67%。实际上,技术变革带来的劳动生产率提高,使得工人也有机会获得更高工资成为中产阶级,就像是如今的直播经济。 经济政策研究所的经济学家乔希·比文斯(Josh Bivens)在2015年的一份报告中写到:“与1948年相比,2014年典型美国工人的平均小时工资增长了约110%,这必须归为机器换人等自动化带来的生产力变革。”就像三十多年前,诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛(Robert Solow)写道:“……you can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”当时,索洛(Solow)的评论引起了激烈的讨论,但如今,电脑已经很平常。

“在结构化程度较低的社会环境中,需要同情心,创造力或社会智慧的工作很可能会在未来几十年内由人类进行。”法新社一篇报道指出,现阶段机器人还无法完全取代人,但机器人将越来越多地在零售,医疗保健,酒店,运输,建筑和农业等领域发挥作用,这使得这些行业最先开始了变革。作者写道:“自动化将继续在许多先进经济体中推动不同产业地区和行业两极分化,并且随着自动化向服务的普及,这一趋势将加剧。但人类的工作时间也相应减少。” 但是他们警告决策者不要采取行动减慢机器人技术的应用。他们写道:“相反,重点应该是利用机器人技术来帮助脆弱地区的人们为即将到来的重大动荡做好准备。准备并应对自动化的社会影响将是下一个十年的决定性挑战,政府能否建立机器换人的预案和措施更为重要” 变革终会到来 如今,像马云、马斯克这样的许多知名企业高管都相信,我们正处于一场新技术革命的边缘,在未来人工智能(AI)自动化能取代人类当前执行的大多数工作。正如马被机动车辆取代一样,卡车司机也很快就会被自动驾驶汽车所取代,生产用于个人计算机和平板电脑组件的工厂也正在变得高度自动化,富士康已经用机器人代替了60,000名工人。 很多企业走在时代变革的前沿,生产规模加倍可以使产量达到初始规模的两倍以上,随着公司规模的扩大,收益的增加进一步降低了生产成本,提高了竞争力。因此很多企业只会选择更高级的生产方式,而不会因为失业问题而拒绝产能升级,反倒是我们的政客和商业领袖们不再思考进一步提高生产力的好处,而开始讨论如何避免错失生产力繁荣所带来的下一个机会。 麻省理工学院的经济学家戴维·奥特尔(David Autor)也表示,正因为在市场上倒逼下进行的企业升级行为,美国原本在1989年至2007年之间,主要创造就业机会的低薪和高薪工作,受到互联网的影响,一大批人被裁员,但在互联网的新时代全面开启后,互联网也催生了更多就业机会,造就了更多愿意学习和进步的中产阶级。“财富聚集到了聪明人手上。自动化使某些工作岗位的工人流离失所,但是随着时间的推移,工人会重新分配到其他工作岗位。美国等发达经济体20世纪上半叶从农村农业向城市制造业的过渡历史事例都在证明这一点,而下一个从制造业向服务业的过渡历程就正在进行。”David Autor在一篇经济学论文中解释道。 同时,如果人们考虑技术变革对人类社会的另一项有益影响,那就是新技术确实解放了更多人的双手。例如洗碗机,吸尘器,洗衣机和烘干机等日常用品减少了家务负担,并为女性腾出了时间来寻找工作,与1948年的59%相比,2000年的劳动力参与率为67%。实际上,技术变革带来的劳动生产率提高,使得工人也有机会获得更高工资成为中产阶级,就像是如今的直播经济。 经济政策研究所的经济学家乔希·比文斯(Josh Bivens)在2015年的一份报告中写到:“与1948年相比,2014年典型美国工人的平均小时工资增长了约110%,这必须归为机器换人等自动化带来的生产力变革。”就像三十多年前,诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛(Robert Solow)写道:“……you can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”当时,索洛(Solow)的评论引起了激烈的讨论,但如今,电脑已经很平常。

而如今,各国的普通民众还在担忧着机器换人带来的影响,但随着AI和机器人技术的幽灵一步步逼近,人们或许需要再次开始谈论未来的技术乌托邦。1930年,经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)预测,技术变革和生产率提高最终将导致每周工作15小时。这在机器人时代,或许也将很平常?

博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 Salvagnini萨瓦尼尼

Salvagnini萨瓦尼尼 奔腾激光PENTA LASER

奔腾激光PENTA LASER 华工HGTECH

华工HGTECH Bystronic百超激光

Bystronic百超激光 TRUMPF通快

TRUMPF通快 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 博塔专门配套焊接中心的可调液压组对滚轮架

博塔专门配套焊接中心的可调液压组对滚轮架 仕创艾 安徽光纤激光切割机厂家 供应数控激光切割机

仕创艾 安徽光纤激光切割机厂家 供应数控激光切割机 氩弧焊焊接机器人 大型全自动工业焊接机器人 价格实惠

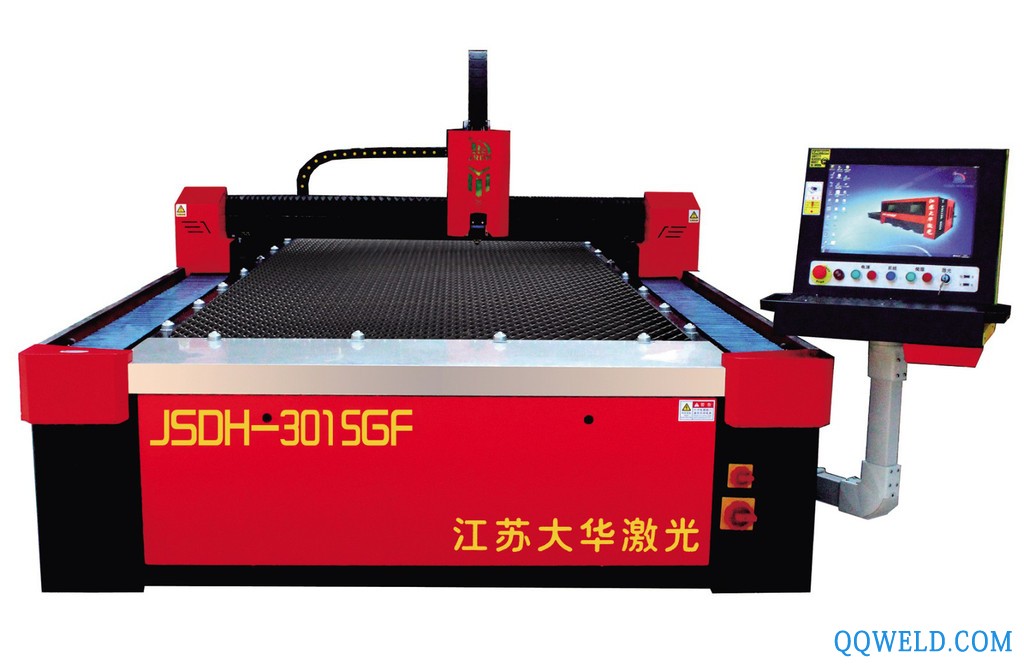

氩弧焊焊接机器人 大型全自动工业焊接机器人 价格实惠 金属激光切割机 激光切割机 光纤 金属激光切割机 江苏大华JSDH

金属激光切割机 激光切割机 光纤 金属激光切割机 江苏大华JSDH 移动式发电电焊机YT6800EW伊藤190A

移动式发电电焊机YT6800EW伊藤190A PANASONIC/松下 松下铝焊机YC-500WX4交直流脉冲氩弧焊机 松下多功能氩弧焊机

PANASONIC/松下 松下铝焊机YC-500WX4交直流脉冲氩弧焊机 松下多功能氩弧焊机 供应3.7V 3000mAh聚合物低温锂电池组

供应3.7V 3000mAh聚合物低温锂电池组 捷瑞特 QQ300/QS300氩弧焊枪 氩弧焊机配件

捷瑞特 QQ300/QS300氩弧焊枪 氩弧焊机配件