当前,人工智能在给人类带来重大发展机遇的同时,各种风险和挑战也随之而至。与科学技术领域人工智能热火朝天的技术突破和产业创新遥相呼应,哲学社会科学领域的人工智能伦理与治理问题的研究也如火如荼。这在很大程度上源于人们对人工智能的担忧和焦虑。人工智能的发展导致一些人对其的恐惧心理加重,人工智能恐惧又会给人工智能的发展带来一定阻力。因此,对人工智能恐惧现象进行研究,一方面可以降低甚或消除其对人工智能发展的负面影响,另一方面又可以对人工智能的发展带来警示作用,使其更好地服务于人类。 人工智能恐惧历史溯源 尽管人工智能是包括科学、技术、哲学等在内的综合性学科,但谈到人工智能风险及其引发的人工智能恐惧时,往往主要针对的是技术层面的人工智能。因此,人工智能恐惧属于技术恐惧的一种类型,技术恐惧的本质及特点也会反映在人工智能恐惧上。“技术恐惧”一词源于西方,其英文为“technophobia”,有时也用“technofear”。学界一般认为,技术恐惧是指人们对技术及其产品表现出的不适应、贬低、排斥、抵制、焦虑、恐慌等心理和行为反应,反映的是“人与技术之间的一种负相关关系”。因此,人工智能恐惧与其他技术恐惧一样,也会表现为人们对人工智能及其产品的担忧、焦虑和恐慌,从而产生抵制、否定人工智能的行为态度,表现出的依然是人与人工智能(技术)的负相关关系。人工智能作为一个技术领域或技术产品,像其他新技术一样,在发明和推广利用过程中会遭到一些人的贬低、抵制、排斥和拒绝使用,这是由于技术本身的复杂性、风险性以及技术革新打破了人们原来的技术环境和传统习惯给人们带来的压力造成的。 同时,人工智能恐惧又不同于一般的技术恐惧。与其他技术恐惧的最大不同在于,人工智能恐惧的对象——技术及其产品的智能性上。人工智能恐惧源于人们对人造智能的恐惧。这种恐惧渊源已久,可以表现为两个方面。 一是从智能的演化史看,人类智能或智力有一个从低到高的进化过程,而在这个过程中,同一时期个体的智力水平又有高低之分,智能的进化并不均衡。尤其在现代科技背景下,个人的智力可以定量测量,这从智力上把人进行了划分。这一现实并非现代才有的,而是伴随人类的整个进化过程。从智能进化史来看,不具有智能的生物成为具有智能的人类的牺牲品和主宰对象,智力低下者又会成为智力较高者的统治和奴役对象。所以,高智能或高智力就会成为普通人的梦魇和恐惧对象。而人类对人工智能的恐惧持久而恒远的表现,就是人工智能可能超越人类智能成为人类的主宰。 二是从历史文化的视角,对智能的恐惧可以追溯到远古时代的“泛灵论”,即人类以己度物的思维方式,推出自然万物都像人一样具有智能、具有灵魂。因此,人们形成了图腾崇拜的远古文化,并引发了人们的自然恐惧——恐惧自然的实质是恐惧自然的神灵,是恐惧自然具有智能,甚至其远远高于人类的智能。古人认为,各种天灾甚至人祸都是自然神灵的一种意思表示,代表的是自然意志,是自然万物具有智能的表现。究其实质,自然的智能(意识)是人赋予的,上帝、神灵、妖魔鬼怪等各种富有智能的神话或宗教形象也都是人工塑造的。所以,从此种意义上讲,这些是最早的人造智能,只不过这只是文化上的“人工智能”。自然神灵只是文化层面存在的人类之外的智能他者,人工智能技术的发展使智能他者由文化变为现实。与远古不同,异在智能他者从观念创造已变成现实的技术创造。人类以己度物的思维和认知方式依然存在,对智能的恐惧也从文化再次走向现实。 恐惧人工智能,最朴素的认识就是恐惧机器战胜人类,恐惧人类智能主体地位的丧失。此外,智能机器对人的替代导致的失业,人工智能极大提高和增强了技术的复杂性、不确定性、控制性或统治性,人工智能的伦理问题更加突出等,则是人工智能恐惧的新的生长点。 人工智能恐惧表现形式 通过对人工智能恐惧的理论和现实考察可以发现,人工智能恐惧主要有三个层面的表现形式。 一是技术意义上的人工智能恐惧。这种恐惧把人工智能视为一种技术形式,从恐惧技术化而生发出恐惧人工智能技术,这又包括三种情况。第一,基于自然主义的立场和观点,反对自然的技术化或人工化,向往自然而然的生活,担心技术会破坏自然生态、腐蚀人的心灵、污染道德风尚,从而贬低和排斥技术。一些人担心人工智能代替人的脑力劳动,会造成人脑的退化和思维的停滞,甚至有些人工智能相关技术会破坏人脑的自然进化,颠覆自然人的概念等。第二,基于习惯势力对新事物的排斥而恐惧人工智能技术。技术革新会打破人既有的生活、学习和工作习惯。技术条件的变化使一些人不习惯,或者学习和使用新技术有困难,感到压力从而产生排斥新技术的心理和行为反应。人工智能技术的发展也会打破人们已经熟悉和习惯的学习、工作和生活场景,打乱人际关系乃至国家或地区之间关系的平衡状态,从而引发人们对它的焦虑和担忧。人工智能等新技术的推广和应用,还迫使人们去学习更多相关的技术知识,被迫适应智能环境,也给人们带来巨大的心理压力,导致有些人反对和抵制人工智能等新技术。第三,基于技术双刃剑的认知和安全考量,认为技术发展具有不确定性。任何技术都是有风险的,人工智能也不例外。这样会由恐惧技术风险而恐惧人工智能。 二是现实意义上的智能产品恐惧。这个层级的智能技术尚处于人类智能可控的范围内。从技术层面来讲,虽然目前的人工智能已经具有一定的自主学习能力,但总体来看仍处于弱人工智能或非自主人工智能阶段。在目前的技术背景下,人工智能恐惧主要表现为人们担心人工智能产品在某些行业会取代人,颠覆传统行业,侵占人的工作岗位,造成人的大规模失业,从而使生活无处安放。从机器生产到自动生产线,从自动化到机器人再到人工智能产品,从生产领域到生活服务等领域,每一次技术革新都曾带来产业结构的调整,带来劳动力结构的变化,引发人心动荡,并引起部分人的恐慌甚至社会混乱。因此,人工智能在生产生活各个领域的推广应用,也必然会引起一些人的焦虑和不安。 三是未来意义上对人工智能主体的恐惧。随着弱人工智能向强人工智能的跨越,可能会产生人工智能的自主意识,这种人工智能可能会超越人的设计与制造,开始摆脱人的控制,对人说“不”,拒绝执行人的命令,甚至与人类争夺地球的领导权、反噬人类,这是人们最担心和最不愿意看到的结果。这也是从人类萌生人工智能的想法或人工智能概念诞生(甚至更早)以来一些人一直担惊受怕的事情。尽管这种形态的人工智能恐惧看起来还很远,甚至有点“杞人忧天”,但我们很难完全排除这一天到来的可能性。因此,从理论上讲,这种担忧是合乎逻辑、合乎理性的。 从逻辑上来看,人工智能恐惧的三种表现形式是按照恐惧对象技术层次的高低来划分的,即从一般技术到智能技术,再到超级(高级)智能技术。技术恐惧意义上的人工智能恐惧由对一般技术的恐惧演绎出人工智能恐惧。现实意义上的人工智能恐惧主要针对恐惧对象的智能属性,并且智能机器(人)、智能工具、智能程序已经给人带来了实际的压力和威胁。未来意义上的人工智能恐惧着眼于超级智能理论和未来发展的可能性,是机器智能崛起引发的人类存在意义上的恐惧,是未来视域的现实观照。人工智能恐惧虽然具有不同表现形式,但这些并非根本对立和截然分开的,而是相互联系的。其共同表现是对风险的恐惧:伦理风险、安全风险、环境风险、生存风险等。其基本立场是立足于现实,从现实出发梳理过去、思考未来,然后安排当下。 (本文系国家社科基金项目“人工智能的技术恐惧研究”(18BZX044)阶段性成果) (作者:赵磊 单位:聊城大学政治与公共管理学院)

博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 Salvagnini萨瓦尼尼

Salvagnini萨瓦尼尼 奔腾激光PENTA LASER

奔腾激光PENTA LASER 华工HGTECH

华工HGTECH Bystronic百超激光

Bystronic百超激光 TRUMPF通快

TRUMPF通快 全自动焊接流水线

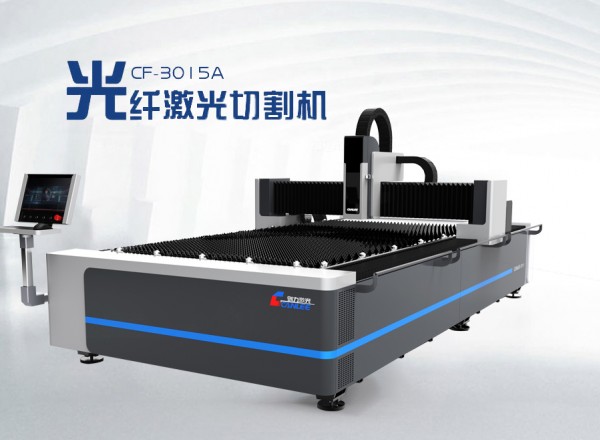

全自动焊接流水线 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 上海通用电气 全焊机系列展示

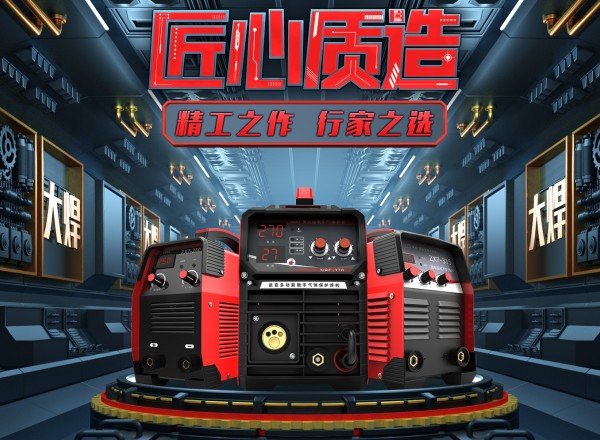

上海通用电气 全焊机系列展示 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 济南开元焊接机械手 自动焊接机械手 全国供应商 焊接机器人

济南开元焊接机械手 自动焊接机械手 全国供应商 焊接机器人 NANOTEC焊接机器人ROBO TOP JUNIOR制动器

NANOTEC焊接机器人ROBO TOP JUNIOR制动器 供应膜式壁气保焊机

供应膜式壁气保焊机 北京深隆STH1017 自动寻位焊接机器人 六轴焊接机器人 全自动焊接设备 焊接机器人自动化工业 秦皇岛焊接机器人

北京深隆STH1017 自动寻位焊接机器人 六轴焊接机器人 全自动焊接设备 焊接机器人自动化工业 秦皇岛焊接机器人 上海东升WSME-315/400交直流氩弧焊机铝焊机脉冲水冷氩弧焊WSE250

上海东升WSME-315/400交直流氩弧焊机铝焊机脉冲水冷氩弧焊WSE250 曼彻特电焊条 曼彻特P91焊条 曼彻特焊条进口 曼彻特焊条

曼彻特电焊条 曼彻特P91焊条 曼彻特焊条进口 曼彻特焊条 直销河北辉腾ZHB-01焊接变位机批发优惠

直销河北辉腾ZHB-01焊接变位机批发优惠 弧焊接机器人,机器人焊接,集成机器人焊接,自动焊接机器人

弧焊接机器人,机器人焊接,集成机器人焊接,自动焊接机器人